- 全国の農学系の地方公務員の採用状況が知りたい!

- 一般職に比べて難易度は?

こんにちは、ほしです。

今回は、技術系(農学)大学生(大学卒)の皆さんが有利に受験できる都道府県の技術系(農業職)の地方公務員の合格者数や倍率・難易度について解説します。

就職先として地方公務員を目指している方は、各都道府県の採用状況や難易度を理解したうえで、受験に臨んでいただければと思います。

また、最後に、令和5年度から始まった地方公務員の定年引上げに伴う新規採用職員の募集人数について解説いたします。

技術系(農業職)の地方公務員(都道府県職員)はどんな仕事をするの?

技術系の中でも農学部の学生の方が有利に受験をすることができる公務員として「都道府県の農業職」が上げられます。

仕事の内容は、大きく分けると次の3つです。

- 普及指導員として直接農家へ農業の技術指導をする

- 研究員として新しい品種や栽培技術を開発する

- 農政(農業行政)職員として補助金の執行事務や予算・議会対応をする

いずれも、農家のためになる仕事で

①収穫量や品質を高めるための技術的な指導を直接行う「普及指導員」

②品質が高くて収量が多くなるような品種を開発する研究員

③共同で利用する施設などを建設するための補助金を獲得したり、予算執行したりする行政職員に分けられます。

ほし

ほし次の記事で詳しく解説していますので、興味のある方はご覧ください。

一般行政職と技術系(農業職)地方公務員の合格者の倍率・難易度の違い

令和5年度(令和6年4月採用)の都道府県の採用試験の状況をみると、技術職(農業職)と一般職(行政職)の倍率に大きな違いがあることが分かります。

次の表は、令和5年度における各都道府県の採用試験結果(令和6年4月採用)で、行政職と農業職(いずれも上級職)の合格者数と倍率(受験者数/合格者数)を比較したものです。

東北・北海道地方の都道府県庁の職種別合格者数と倍率

東北・北海道地方は、行政職の倍率が2.1~5.2倍に対し、農業職は1.1~2.4倍で、いずれの県も農業職の倍率が低くなっています。

| 都道府県名 | 行政職 | 農業職 | ||

| 合格者数 | 倍率 | 合格者数 | 倍率 | |

| 北海道 | 266 | 2.4 | 14 | 1.6 |

| 青森県 | 90 | 2.5 | 11 | 1.1 |

| 岩手県 | 52 | 2.7 | 10 | 1.7 |

| 宮城県 | 63 | 5.2 | 8 | 2.4 |

| 秋田県 | 55 | 2.4 | 11 | 1.4 |

| 山形県 | 49 | 3.8 | 8 | 1.8 |

| 福島県 | 172 | 2.1 | 24 | 1.3 |

関東地方の都道府県庁の職種別合格者数と倍率

関東地方は、行政職の倍率が2.4~3.9倍に対し、農業職は1.4~7.5倍で、東京都以外の県は農業職の倍率が低くなっています。

東京都の農業職は受験日(第2次選考)が1月20日で、合格発表も2月下旬になっていますので、昨年度の合格者数・倍率を掲載しています。

それでも、例年、他県の受験日(6月)よりも遅れて実施されますので、受験者も多く、農業職の中では一番倍率が多くなっているのではないかと考えられます。

| 都道府県名 | 行政職 | 農業職 | ||

| 合格者数 | 倍率 | 合格者数 | 倍率 | |

| 茨木県 | 128 | 3.0 | 20 | 1.9 |

| 栃木県 | 64 | 3.5 | 14 | 1.9 |

| 群馬県 | 86 | 3.9 | 11 | 1.6 |

| 埼玉県 | 339 | 3.1 | 18 | 2.2 |

| 千葉県 | 175 | 3.6 | 33 | 1.4 |

| 東京都 | 626 | 2.4 | 8 | 7.5 |

| 神奈川県 | 195 | 3.2 | 13 | 2.8 |

中部地方の都道府県庁の職種別合格者数と倍率

中部地方は、行政職の倍率が2.3~5.9倍に対し、農業職は1.4~10.4倍で、福井、長野、愛知県で農業職の倍率が高くなっています。

福井県が技術先行枠で9人(倍率3.4倍)合格している関係で通常募集では合格者が少なく、倍率も高くなっています。

愛知県は昨年の合格者数15名から今年度は5名に減少し、倍率も10.4倍と最も高い状況です。

| 都道府県名 | 行政職 | 農業職 | ||

| 合格者数 | 倍率 | 合格者数 | 倍率 | |

| 新潟県 | 80 | 2.7 | 16 | 1.4 |

| 富山県 | 79 | 2.5 | 14 | 1.7 |

| 石川県 | 73 | 2.3 | 9 | 1.8 |

| 福井県 | 58 | 2.6 | 3 | 3.7 |

| 山梨県 | 77 | 3.3 | 11 | 1.5 |

| 長野県 | 59 | 3.0 | 12 | 3.1 |

| 岐阜県 | 71 | 3.2 | 5 | 2.4 |

| 静岡県 | 94 | 3.0 | 16 | 2.2 |

| 愛知県 | 207 | 5.9 | 5 | 10.4 |

近畿地方の都道府県庁の職種別合格者数と倍率

近畿地方は、行政職の倍率が1.9~6.1倍に対し、農業職は2.0~3.7倍で、奈良県以外は農業職の倍率が低くなっています。

| 都道府県名 | 行政職 | 農業職 | ||

| 三重県 | 71 | 3.6 | 7 | 2.4 |

| 滋賀県 | 75 | 3.2 | 12 | 2.5 |

| 京都府 | 141 | 2.2 | 10 | 2.0 |

| 大阪府 | 169 | 6.1 | 9 | 3.3 |

| 兵庫県 | 110 | 4.2 | 18 | 3.7 |

| 奈良県 | 118 | 1.9 | 3 | 2.7 |

| 和歌山県 | 70 | 3.2 | 11 | 2.1 |

中国・四国地方の都道府県庁の職種別合格者数と倍率

中国・四国地方は、行政職の倍率が2.0~3.8倍に対し、農業職は1.3~3.0倍で、いずれの県も農業職の倍率が低くなっています。

| 都道府県名 | 行政職 | 農業職 | ||

| 合格者数 | 倍率 | 合格者数 | 倍率 | |

| 鳥取県 | 31 | 2.7 | 12 | 2.2 |

| 島根県 | 48 | 2.0 | 6 | 1.8 |

| 岡山県 | 82 | 3.5 | 13 | 3.0 |

| 広島県 | 117 | 3.1 | 12 | 2.2 |

| 山口県 | 45 | 3.3 | 13 | 1.3 |

| 徳島県 | 79 | 3.8 | 16 | 1.9 |

| 香川県 | 65 | 3.4 | 8 | 2.6 |

| 愛媛県 | 55 | 3.7 | 19 | 1.7 |

| 高知県 | 63 | 3.0 | 9 | 1.8 |

九州・沖縄地方の都道府県庁の職種別合格者数と倍率(九州・沖縄地方)

九州・沖縄地方は、行政職の倍率が2.3~10.5倍に対し、農業職は1.4~2.2倍で、いずれの県も農業職の倍率が低くなっています。

| 都道府県 | 行政職 | 農業職 | ||

| 合格者数 | 倍率 | 合格者数 | 倍率 | |

| 福岡県 | 45 | 10.5 | 33 | 1.8 |

| 佐賀県 | 20 | 7.5 | 6 | 2.2 |

| 長崎県 | 55 | 2.7 | 7 | 1.4 |

| 熊本県 | 91 | 3.4 | 14 | 1.8 |

| 大分県 | 40 | 7.4 | 18 | 1.7 |

| 宮崎県 | 67 | 2.3 | 17 | 2.2 |

| 鹿児島県 | 61 | 5.0 | 16 | 1.4 |

| 沖縄県 | 108 | 6.6 | 14 | 1.9 |

結局、47都道府県中42道府県が行政職より倍率が低く、難易度は低いことが分かりました。

合格者は少ないですが、専門職なので、受験される人も限られることから、一般の行政職に比べて倍率が低くなっているものと考えられます。

30年以上前も、農業職は行政職よりも倍率は低く、難易度は低かったです。

注意:受験日がほぼ同じなので他の都道府県と併願できない

都道府県の技術系(農業職)の受験日は、東京都や兵庫県を除き、1次試験又は2次試験が同じ日に実施されるため、併願できません。

ちなみに、令和6年度は6月16日(日)に1次試験又は2次試験が実施されます。

したがって、都道府県の農業職を目指す学生の方は、受験される人の数が一般職に比べて少ないうえ、いずれかの都道府県に絞って受験をすることになりますので、必然的に倍率も低く抑えられます。

退職を迎える人が多い今の時期が公務員(農業職)の狙い目

地方公務員の新規採用職員の募集は、「職員の任免に関する規則」に基づき、欠員補充の方法により行われます。

つまり、条例によって職員の数が定められており、退職等によって欠員が生じると補充する「欠員補充の原則」に従って採用されることになります。

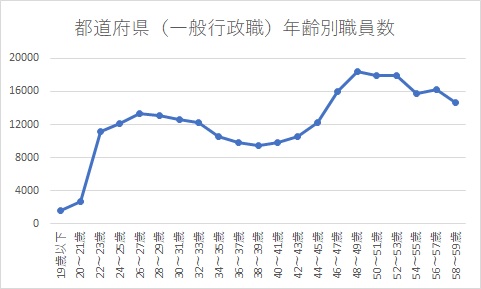

この表は、令和3年の都道府県(一般行政職)の年齢別職員数を表したものです。

これをみると、46~59歳の年齢層の職員が多いことが分かります。

つまり、これから14、15年間、60歳を迎える人が多いということになりますので、欠員補充の原則からいうと、新規採用職員の募集も同じように多いことになります。

公務員の定年引上げに伴う新規採用職員の募集への影響

地方公務員の定年引上げの内容

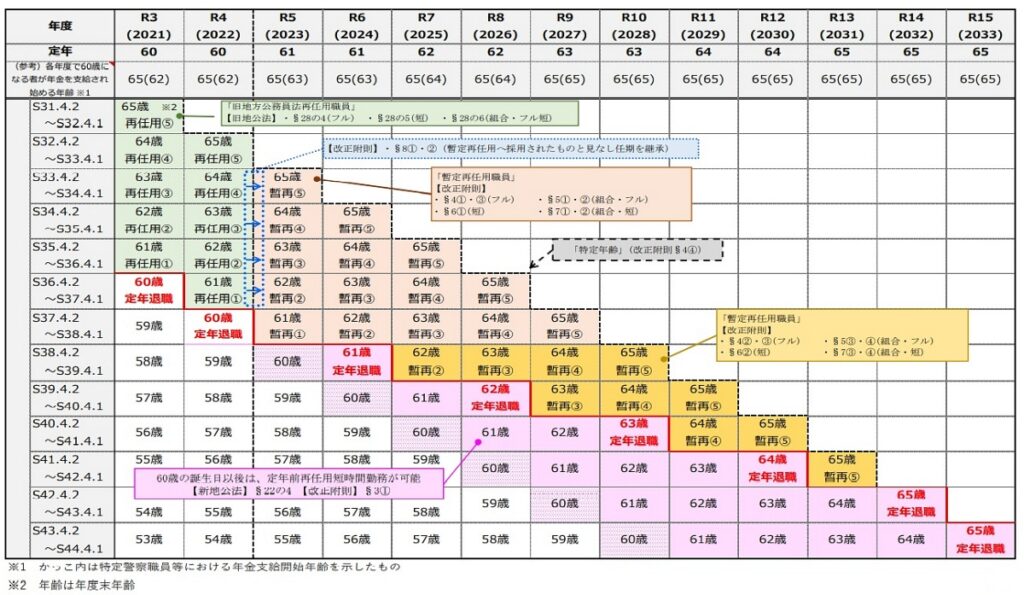

令和3年に国家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律第61号)が成立し、令和5年4月から公務員の定年が60歳から65歳に段階的に引き上げられました。

具体的には1年に1歳ずつ定年が引き上げられますので、令和6年3月末で定年を迎えることになっていた昭和38年生まれの人は、1年定年が伸びることになり、令和6年3月末日で定年退職する人がゼロになります。

この表は総務省が作成した令和15年までの定年退職の年齢になりますが、年齢が上がるごとに定年年齢も1歳上がるため、1年おきに定年退職者がゼロになります。

定年を待たずに退職される人もいますので、必ずしも退職者がゼロにはなりません。

定年引上げ期間中の新規採用者数の考え方

定年引上げ期間中は定年退職者が2年に1度しか出ないため、欠員補充の原則に則って採用すると、年齢に偏りが生じ、将来、行政サービスに影響が出てしまいます。

なによりも、隔年でしか採用の募集がなければ、優秀な方が集まらないことも十分考えられます。

総務省においても、「定年引上げに伴う地方公共団体の定員管理のあり方に関する研究会」を立ち上げ、様々な課題の洗い出しや対策を検討し、令和4年6月に報告書が出されました。

この報告書には、定年引上げ期間中において、新規採用者数の平準化を検討する必要性が書かれています。

つまり、2年間で退職される人数を合計し、2年間で半分ずつ新規採用する方法を基準に、毎年の採用者数を決定するというものです。

それでも現行に比べて新規の採用者数が減少する可能性が高いので、これまで以上に厳しい採用試験になるのではないかと思います。

これから公務員を目指される方は、定年延長による募集者数の減少も踏まえ、できるだけ早い時期から受験勉強を始められることをお勧めします。

まとめ:地方公務員(農業職)は倍率が低くお勧め!でも定年引上げの影響も

技術系(農業職)の地方公務員は、一般の行政職に比べ、受験者数が少なく倍率・難易度は低いので、農学系の大学生にお勧めです。

また、あと14、15年間は60歳を迎える職員も多いことから、募集人数も多いと考えられます。

一方で、定年引上げが令和5年4月から始まり、定年退職者が2年に1度しか出ないため、令和15年までは新規採用者数も抑えられることが考えられます。

そのため、これから技術系(農業職)の地方公務員を目指す皆さんは、できるだけ早い時期から受験対策に取り組まれることをお勧めします。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。